Внимание! Обнаружен вирус под названием «Жизненные проблемы». Запускаем программу «Клиническая психотерапия» для полной очистки и восстановления системы. Хотите узнать, как работает этот мощнейший антивирус для души и почему его эффективность превышает все ожидания? Приготовьтесь погрузиться в мир клинической психологии и узнать, как именно она помогает справляться с жизненными проблемами.

Когда мы говорим о глубокой депрессии, длительных фобиях или последствиях психологических травм, самопомощь или советы друзей уже не работают. Клиническая психотерапия — глубокая работа с серьёзными психологическими проблемами, проводимая только под курированием специально обученного профессионала. Хотите узнать, как всё это проходит на практике? Давайте разбираться вместе!

Контакты:

В написании статьи приняла участие Инесса Владимировна Глуздакова — практикующий психолог, педагог-психолог. Инесса член «Общественной профессиональной психотерапевтической лиги», «Российского психологического общества» и «Федерации психологов образования», а также аккредитованный участник «Евразийского консорциума психотравматологов».

Клиническая психология — уникальная область на стыке психологии и медицины. Она помогает понять, где проходит тонкая грань между здоровой психикой и патологией. В НАДПО уверены, что это не просто набор теорий, а жизненно важный инструмент для практикующих специалистов.

Клинические психологи исследуют:

особенности психики при различных заболеваниях;

психологические факторы, влияющие на возникновение и течение болезней;

методы диагностики психических отклонений;

способы психологической помощи и реабилитации.

Представьте себе линию. На одном её конце — полностью здоровая психика, на другом — явные психические расстройства. А, что посередине? Там находится огромный спектр, где не всё так однозначно. Именно в этой зоне и работает клинический психолог. Почему это так важно? Потому что вовремя заметить проблему — значит предотвратить её дальнейшее развитие и ухудшение. Клинический психолог как опытный следопыт: он замечает первые, едва уловимые признаки надвигающихся трудностей. Это особенно полезно при работе с детьми, когда ранняя помощь может кардинально изменить будущее ребёнка.

Клинический психолог — не врач. Он не ставит диагнозы и не назначает лекарства. Если проблема выходит за рамки компетенции обычного психолога, но ещё не требует вмешательства психиатра, наступает время клинического психолога.

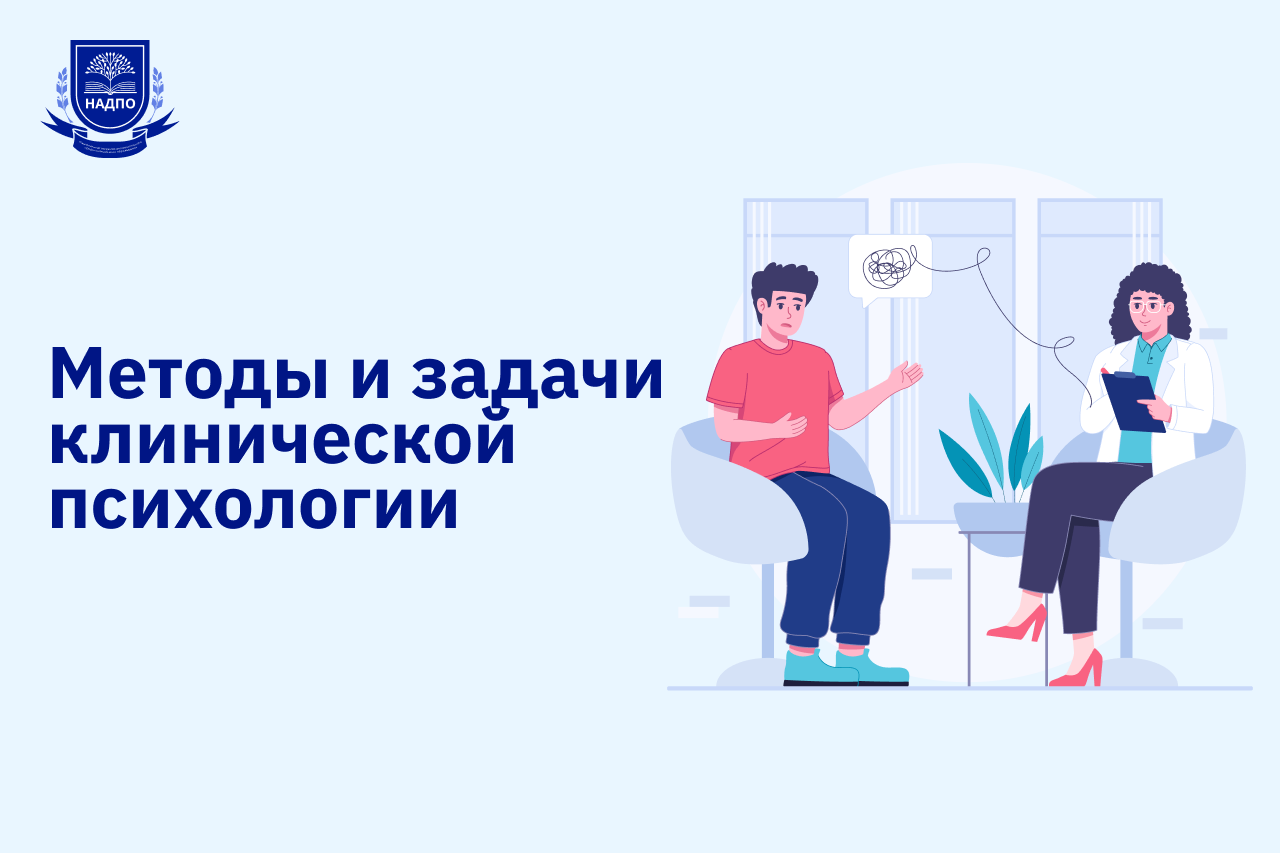

Психология здоровья. Изучает факторы, которые способствуют сохранению и укреплению психического здоровья.

Патопсихология. Исследует закономерности распада психической деятельности и свойств личности при болезни.

Нейропсихология. Изучает мозговые механизмы высших психических функций на основании локальных поражений головного мозга. Ещё есть детская нейропсихология, где особое внимание направлено на проблемы развития мозга и психики у детей до 18 лет. Сейчас это особенно актуально в связи с проблемами адаптации в школе, трудностями в обучении, высоким уровнем тревоги и стресса у школьников.

Психосоматика. Изучает влияние психологических факторов на возникновение и течение соматических (телесных) заболеваний.

Психология аномального развития. Занимается изучением психологических особенностей людей с различными отклонениями в развитии.

Современная клиническая психология всё больше ориентируется на работу в междисциплинарных командах. Например, при работе с проблемными подростками клинический психолог нередко взаимодействует с педагогами, социальными работниками, наркологами и другими специалистами. Цель такого подхода — комплексное решение проблем не только отдельного человека, но и всей семейной системы.

Мы знаем, как важно найти своё место в профессии и быть уверенным в качестве своего образования. Именно поэтому в НАДПО предусмотрена программа обучения, которая поможет вам стать компетентным клиническим психологом, готовым к работе в современных реалиях. У нас предусмотрено дистанционное образование, что удобно для тех, кто хочется совмещать учёбу с работой или просто не может лично присутствовать на занятиях. Занимайтесь по программам НАДПО в комфортной обстановке, не отвлекаясь на дорогу.

Клиническая психология — динамично развивающаяся наука, которая постоянно адаптируется к новым вызовам современного мира. Её цели и задачи многогранны и охватывают широкий спектр деятельности. Вместе создают целостную картину работы клинического психолога, направленную на улучшение психического здоровья и качества жизни людей в самых разных жизненных ситуациях:

Выявление и диагностика психологических проблем.

Представьте, что клинический психолог — детектив, но вместо улик он ищет признаки нарушений психики. Он внимательно слушает, задаёт вопросы и наблюдает за поведением человека. На практике это выглядит так: Мария пришла к психологу из-за проблем на работе и невыносимого босса. Во время беседы специалист заметил, что женщина часто упоминает о страхе совершить ошибку и постоянной усталости. Это помогло выявить признаки тревожного расстройства и начать работу в правильном направлении.

Коррекция выявленных нарушений.

Здесь клинический психолог выступает в роли «настройщика» психики. Он смотрит, какой из методов поможет человеку справиться с проблемой, словно подбирая ключи к сложному замку. К примеру, у Павла диагностировали социофобию. Психолог разработал план терапии, включающий постепенное «знакомство» парня с пугающими ситуациями, обучение техникам релаксации и работу над самооценкой. Через несколько месяцев Павел смог посещать деловые встречи без панических атак.

Психопрофилактика.

Помните, как в детстве нас учили чистить зубы и другим правилам гигиены? Вот психопрофилактика это тоже про гигиену только на психологическом уровне. Клинический психолог учит людей заботиться о своём психическом здоровье так же, как мы заботимся о физическом. Вот смотрите, в IT-компании прошёл семинар по управлению стрессом. Благодаря этому сотрудники научились распознавать первые признаки выгорания и освоили техники быстрой релаксации. В результате уровень стресса в коллективе снизился, а продуктивность выросла.

Работа с социальным окружением.

Психолог здесь выступает как «переводчик» между человеком с психологическими проблемами и его окружением, помогая им понять друг друга. Разберёмся на примере с ПТСР: после попадания в аварию мужа Константин стал раздражительным и замкнутым. Клинический психолог в ходе терапии работал не только с мужем, но и с женой, объясняя ей природу ПТСР и обучая, как поддержать мужчину в трудные моменты. Это помогло сохранить семью и ускорить восстановление Константина.

Реабилитация.

Эта работа похожа на помощь человеку, который долго был в другой стране и забыл, как жить на Родине. Психолог помогает заново «выучить язык» обычной жизни. На практике это выглядит так: Игорь после длительного лечения депрессии боялся возвращаться на работу в офис. Психолог помог ему постепенно восстановить социальные связи, найти новые интересы и плавно вернуться к работе, начав с частичной занятости.

Междисциплинарное взаимодействие.

Здесь клинический психолог как дирижер оркестра, координирующий работу разных специалистов для достижения самого лучшего результата. Смотрите, для помощи 14-летней Лене с расстройством пищевого поведения психолог организовал команду, включающую диетолога, эндокринолога и семейного терапевта. Такой комплексный подход помог девочке не только справиться с расстройством, но и наладить отношения в семье.

Адаптация людей с особенностями развития.

Психолог выступает своеобразным «мостом» между людьми с особенностями и обществом, помогая обеим сторонам найти общий язык. К примеру, клинический психолог помог ученику начальных классов с аутизмом Коле подготовиться к обучению в обычной школе. Также он провёл беседы с учителем и родителями, объясняя особенности мальчика и как с ним лучше взаимодействовать. В результате адаптация Коли прошла успешно.

Обучение самоактуализации.

Здесь психолог — как тренер, который учит человека «прислушиваться» к себе и развивать свой потенциал. Вот вам пример: Елена обратилась к специалисту с чувством «застоя» в жизни. Через серию сессий она научилась лучше понимать свои желания и потребности, начала развивать новые навыки и в итоге сменила работу на более подходящую ей.

Работа с медицинским персоналом.

Психолог выступает «посредником» между миром медицины и миром психологии, помогая медперсоналу лучше понимать и поддерживать пациентов. К примеру: В онкологическом отделении клинический психолог провел серию тренингов для медсестер и врачей. Они научились распознавать признаки депрессивного состояния у пациентов и узнали, как оказывать им эмоциональную поддержку. Это значительно улучшило качество жизни пациентов во время лечения.

Исследовательская деятельность.

Тут психолог становится исследователем скрытых земель, который открывает новые способы помощи людям. Например, специалисты этой сферы могут проводить анализы эффективности онлайн-терапии при лечении тревожных расстройств. Результаты этого могут показать, что в некоторых случаях онлайн-формат не уступает очным сессиям, что особенно важно для людей из отдалённых районов.

Представьте, что вы пришли к клиническому психологу. Как он поймет, что с вами происходит и чем может помочь? В его арсенале целый набор профессиональных инструментов — от простой беседы до сложных тестов. Давайте разберём основные методы, которые использует специалист в своей работе.

Особенности этого метода:

структурированность — интервью проходит по определённому плану;

гибкость — психолог может менять порядок и формулировки вопросов;

открытость — используются вопросы, требующие развёрнутого ответа;

неоценочность — психолог не даёт оценок словам клиента;

профессиональная дистанция — сохраняется баланс между эмпатией и объективностью.

Как проходит клиническое интервью:

Установление контакта. Психолог создаёт комфортную, доверительную атмосферу и объясняет формат работы, правила конфиденциальности. Также он уточняет, как клиент предпочитает, чтобы к нему обращались.

Сбор информации о текущей проблеме. Специалист выясняет, что привело клиента к нему. Уточняются детали: когда началась проблема, как она проявляется. Также определяется влияние проблемы на разные сферы жизни.

Изучение истории жизни. Собирается информация о детстве, семье, образовании, уточняются важные жизненные события, а также особенности отношений с близкими.

Оценка текущего состояния. Психолог исследует эмоциональное состояние, мысли, поведение. Он выясняет способы, которыми клиент пытался решить проблемы и определяет ресурсы, доступные клиенту.

Интервью помогает не только собрать факты, но и установить доверительные отношения между психологом и клиентом. Во время этого метода специалист использует разные техники. К примеру, активное слушание, когда показывается внимательность — кивки, поддержание зрительного контакта, и перефразирование — психолог своими словами повторяет сказанное клиентом, помогает убедиться в правильном понимании и демонстрирует, что слышит человека. Также нередко применяется отражение чувств, когда специалист говорит: «Похоже, эта ситуация вызывает у вас тревогу...» или «Я слышу в ваших словах разочарование...».

На практике клиническое интервью проходит так: Василий, 34-летний врач, обратился к психологу с жалобами на постоянную тревогу и проблемы на работе. Во время клинического интервью специалист использовал открытые вопросы и технику активного слушания, чтобы выяснить историю симптомов и их контекст.

Оказалось, что тревога усилилась после повышения, а корни проблемы могут быть связаны с детскими переживаниями и перфекционизмом. Психолог применил различные техники, включая отражение чувств, чтобы лучше понять ситуацию клиента. По результатам интервью были выявлены признаки тревожного расстройства и составлен план дальнейшей работы, включающий обучение техникам релаксации и работу с иррациональными убеждениями.

Клиническое интервью — это не допрос. Это профессиональный диалог, где психолог, задавая правильные вопросы и внимательно слушая ответы, помогает клиенту не только рассказать о проблеме, но и, возможно, увидеть её в новом свете. Часто уже в процессе интервью клиент начинает лучше понимать свою ситуацию и видеть возможные пути её решения.

Клиническая беседа — это гибкий метод сбора информации, напоминающий естественный разговор, но с профессиональным подходом и чёткими целями. Если клиническое интервью похоже на опросный лист с конкретной структурой, то беседа — это свободный разговор, где клиент может делиться своими мыслями более спонтанно.

Особенностями клинической беседы называют:

Неформальную атмосферу. Психолог сам ведёт себя естесственно и легко, из-за чего создаётся впечатление обычного разговора, что позволяет клиенту чувствовать себя расслабленно. Это помогает снизить уровень психологической защиты и человек начинает говорить искреннее.

Гибкость. Темы могут меняться естественным образом. При этом клиент сам выбирает, о чём говорить. Психолог следует за ним, но мягко направляет беседу в нужное русло.

Многослойность информации. Важны не только слова, но и то, как человек о чём-то говорит. Отмечаются темы, которые клиент избегает или к которым часто возвращается. Также учитываются эмоциональные реакции на разные темы.

Существует несколько видов клинических бесед

Первичная беседа. Её цель — знакомство с клиентом, установление контакта. В ходе неё специалист составляет общую картину проблемы и ситуации, определяет запрос и ожидания от работы.

Диагностическая беседа. Это более глубокое изучение проблемы, выявление причинно-следственных связей и сбор информации о попытках её решения.

Терапевтическая беседа. Направлена на оказание психологической помощи. Она помогает клиенту увидеть ситуацию в новом свете и способствует поиску решений.

Пример: 28-летняя Анна обратилась к психологу с проблемой частых конфликтов в семье. Психолог применил метод клинической беседы, начав с нейтрального вопроса о распорядке дня, и выявил важную деталь — утренний кофе как «единственное спокойное время» для клиентки.

В процессе разговора Анна сама перешла к проблемной теме, рассказав о своей старшей сестре Марине, которая часто вмешивается в её жизнь и требует немедленного внимания к себе, что вызывает у девушки нарастающее раздражение.

Примечательно, что клиентка сделала паузу перед признанием своих негативных чувств, отметив, что начинает злиться даже при виде номера сестры на экране телефона, хотя раньше всегда была готова её выслушать. Эта беседа демонстрирует, как психолог, используя открытые вопросы, помогает клиенту раскрыть суть проблемы и осознать свои эмоции в семейных отношениях.

Клиническая беседа — это не просто разговор, а профессиональный метод работы. Психолог должен сохранять баланс между свободой разговора и его направленностью, быть внимательным к невербальным сигналам, а также уметь создавать атмосферу доверия, оставаясь в рамках этики. Умело проведенная беседа не только даёт психологу необходимую информацию, но и сама по себе может иметь терапевтический эффект, помогая человеку лучше понять себя и свою ситуацию.

Существует ряд особенностей ведения клинической беседы с клиентами разных возрастов:

при работе с детьми психолог использует игровые элементы, сами вопросы задаются простым языком, а ещё важно следить за уровнем внимания ребёнка.

если говорить о беседе с подростками, тут нужно проявить большую осторожность, избегать нравоучений и оценок и признать право на собственное мнение;

работа с пожилыми клиентами предполагает больше времени на ответы, особое внимание к истории жизни и уважение к жизненному опыту.

Конечно, психолог может столкнуться со сложностями из-за особенностей каждого человека. К примеру, если попался клиент-молчун, лучше использовать открытые вопросы, понимать, что паузы и молчание — норма. А ещё можно предложить альтернативные способы выражения мыслей (рисунок, письмо). Попался клиент-болтун? Тогда лучше мягко направлять беседу в нужное русло, использовать уточняющие вопросы и структурировать разговор. Если человек намеренно уходит от тему, попробуйте тактично вернуться к основной теме и поискать связи между затронутой темой и основной проблемой. Например: «Это интересно, и как это связано с тем, о чём мы говорили ранее?».

В работе клинического психолога наблюдение — это не просто пассивное созерцание клиента, а активный, целенаправленный процесс сбора информации. Пока человек говорит, специалист внимательно следит за его поведением, жестами, мимикой, интонациями голоса, эмоциональными реакциями. Все эти невербальные сигналы могут рассказать больше, чем слова.

Психолог отмечает, как меняется поза клиента при обсуждении разных тем, когда его голос становится тише или громче, в какие моменты появляются паузы в речи или меняется её темп. Он обращает внимание на множество деталей:

скрещивает ли клиент руки на груди, говоря об определённых людях;

начинает ли теребить украшения или одежду при упоминании тревожащих тем;

отводит ли взгляд при ответе на некоторые вопросы.

Важно заметить, соответствуют ли эмоции клиента содержанию его слов. К примеру, улыбается ли человек, рассказывая о грустных событиях, или наоборот, проявляет тревогу, говоря о якобы незначительных ситуациях.

Особое значение имеет наблюдение за изменениями в поведении клиента. Психолог отмечает, как реагирует человек на разные темы разговора, какие вопросы вызывают у него напряжение или, наоборот, воодушевление. Специалист должен заметить, в какие моменты клиент начинает говорить быстрее или медленнее, когда меняется его поза, жестикуляция или выражение лица. Эти изменения могут указывать на эмоционально значимые темы, даже если человек не говорит об этом прямо.

В процессе наблюдения психолог также обращает внимание на внешний вид клиента, его одежду, опрятность, особенности походки и движений. Все эти детали дают дополнительную информацию о:

состоянии человека;

его самооценке;

его отношении к себе и окружающим.

Например, чрезмерно яркий макияж у подростка может говорить о желании привлечь внимание, а небрежность в одежде у обычно аккуратного человека может быть признаком депрессивного состояния.

Наблюдение в клинической психологии неразрывно связано с другими методами диагностики. Информация, полученная этим путём, дополняет и обогащает данные, собранные во время интервью и бесед. Иногда именно наблюдение помогает заметить несоответствия между тем, что говорит клиент, и тем, как он себя при этом ведёт, что нередко становится ключом к пониманию истинной проблемы.

Наблюдение, как и любой другой метод, имеет свои ограничения. Психолог должен быть осторожен в интерпретациях и не делать поспешных выводов. Кроме того, сам факт того, что за человеком следят, может влиять на его поведение — люди часто ведут себя иначе, когда знают, что за ними наблюдают. Поэтому искусство психолога состоит в том, чтобы создать максимально естественную и комфортную атмосферу, где клиент может быть самим собой.

Стоит сразу сказать, что в обычной практике клинического психолога встречается не так много экспериментов, ведь для них необходимы определенные условия. Главная задача эксперимента – обнаружить что-то новое, до этого невидимое в пациенте.

Проективные методики.

Помните, в фильмах психологи часто показывают клиентам картинку с размытыми пятнами и спрашивают: «Что вы здесь видите?». Или просят нарисовать человека, дерево, дом. Странновато, да? Но в этом-то вся суть!

Проективные методики — это такие хитрые психологические тесты, где вам дают что-то неопределённое или творческое задание. Например, знаменитый тест Роршаха с чернильными кляксами, или просят придумать историю по картинке, или нарисовать свою семью. Фишка в том, что когда задание не имеет «правильного» ответа, человек невольно показывает свой внутренний мир — страхи, желания, отношения с близкими.

Как это работает? Ну вот смотрите: если показать одну и ту же картинку с неясным сюжетом разным людям, кто-то увидит там весёлую вечеринку, а кто-то — страшную катастрофу. Один нарисует семью, где все держатся за руки и улыбаются, другой разбросает фигурки по разным углам листа. И эти различия могут рассказать психологу много интересного о том, что творится у человека в душе. Специалисты любят эти методики, потому что тут сложнее мухлевать — вы же сами не знаете, какой ответ «правильный». К тому же, они помогают добраться до тех переживаний, о которых человек может даже не подозревать или не хочет говорить прямо.

Минусы тут тоже есть. Результаты сильно зависят от опыта психолога — это вам не баллы в анкете подсчитать. И иногда можно увидеть то, чего на самом деле нет (как в облаках — кто-то видит слона, а кто-то корабль).

Проективные методики — это как попытка прочитать книгу, которую человек пишет сам, не подозревая об этом. Может, не все слова будут разборчивы, и не каждую страницу удастся понять правильно, но общий сюжет становится яснее. Главное — чтобы «читал» эту книгу опытный специалист, знающий, как правильно интерпретировать каждую «главу».

Поведенческий эксперимент

Такие эксперименты особенно популярны в направлениях КПТ и гештальт-терапии. Их суть заключается в том, что клиент по наставлению психолога пробует делать что-то новое\страшное для себя, но в пределах разумного. Конечно же, никто не будет заставлять прыгать с моста человека с тревожным расстройством. Методы всегда мягкие и максимально бережные для клиента.

Например, Наталья обратилась к клиническому психологу с запросом на патологический перфекционизм. Специалист заметил у неё признаки тревожно-депрессивного расстройства и кПТСР, образовавшегося после долгих и травматичных лет карьеры балерины. Было ясно, что нужно повышать устойчивость Натальи к «неидеальности» разного рода. Так, в один день в качестве «домашнего задания», психолог попросил клиентку прийти в следующий раз в неглаженной одежде, а еще через месяц – опубликовать фотографию без ретуши. Каждый такой маленький шаг они обсуждали, отслеживали изменения и фиксировали прогресс и все поднимающиеся чувства.

Здесь психолог использует стандартизированные инструменты для оценки различных аспектов психики. Рассмотрим их:

Стандартизированные тесты.

Вот представьте, что вы пришли к психологу. И вместо того, чтобы просто поговорить и положиться на его личное мнение, он даёт вам специальный тест — как анкету или опросник. В нём есть чёткие вопросы и варианты ответов. Например, «Как часто вы чувствуете тревогу?» и варианты: «никогда», «иногда», «часто», «постоянно».

Зачем это нужно? Ну, во-первых, такой подход помогает быть более объективными. У психолог тоже иногда бывают дни «не с той ноги», плохое настроение или он просто становится предвзятым, а тест всегда даёт чёткий результат. Во-вторых, это позволяет отслеживать изменения со временем. Прошли тест сейчас, потом через полгода — и сразу видна динамика терапии.

Есть разные виды таких тестов:

одни проверяют, насколько человек тревожный;

другие показывают депрессию;

третьи оценивают память или внимание;

есть даже такие, которые помогают понять особенности характера.

К примеру, психолог может пользоваться тестом «10 слов», таблицами Шульте, тестом Равена и другими инструментами. Вот смотрите, Грише на приёме дали задание — запомнить 10 слов, которые зачитывает специалист. Затем попросили их повторить. Процедура повторяется несколько раз. По результатам психолог оценил объём кратковременной памяти, скорость запоминания и устойчивость внимания Гриши. Это помогло отклонить предположения об истинной клинической депрессии. .

Конечно, у этих тестов есть и минусы. Иногда человек может специально давать «правильные» ответы или наоборот. Они не могут заменить живое общение с психологом, но как дополнительный инструмент — это очень полезная штука.

В общем, стандартизированные тесты помогают сделать работу психолога более точной и научной, но при этом остаются только инструментом в руках профессионала.

Личностные опросники.

Хотите лучше узнать себя — не просто « я вроде общительный малый», а понять, как вы на самом деле справляетесь с разными ситуациями, общаетесь с людьми, принимаете решения? Вот тут на помощь и приходят личностные опросники.

Это такие специальные тесты, где задаётся куча разных вопросов о вашей жизни. Например: «Легко ли вы заводите новых друзей?», «Планируете ли вы всё заранее или действуете спонтанно?», «Как вы обычно реагируете на стресс?». Вопросы могут быть самые разные — от того, как вы ведёте себя на вечеринках, до того, как справляетесь с трудностями на работе.

Штука в том, что эти вопросы не случайные. Психологи придумали их так, чтобы по вашим ответам можно было составить целую картину личности. Одни опросники показывают основные черты характера, другие могут выявить склонность к тревоге или депрессии, третьи помогают понять, как вы строите отношения с людьми. Часто такие тесты используют, когда человек приходит к психологу с какой-то проблемой. Допустим, вы жалуетесь, что у вас не складываются отношения. Психолог может дать вам личностный опросник, чтобы понять, может, дело в том, что вы очень замкнутый? Или слишком требовательны к другим? Или есть проблемы с доверием?

Самые известные такие тесты — это MMPI (здоровенная такая анкета на 500+ вопросов) и тест Большой Пятерки, который меряет пять главных черт личности: открытость новому опыту, добросовестность, экстраверсию, дружелюбность и невротизм.

Отметим, что эти опросники — не приговор и не ярлык. Это просто способ лучше понять себя и, может быть, увидеть, над чем стоит поработать. К тому же, люди меняются со временем, так что результаты теста сегодня могут отличаться от того, что будет через пару лет.

Иногда люди пытаются «обмануть» тест, давая «правильные» ответы. Но хорошие опросники это предусматривают — в них есть специальные вопросы, помогающие понять, насколько честно человек отвечал. В общем, личностные опросники — как зеркало, которое помогает увидеть те стороны себя, которые мы обычно не замечаем. Относитесь к результатам с умом и помните, что любой тест — только инструмент, а не истина в последней инстанции.

Клинический психолог никогда не полагается только на один метод. Он собирает информацию из разных источников:

начинает с интервью и беседы;

параллельно наблюдает за поведением клиента;

применяет различные тесты и методики;

анализирует всю полученную информацию в комплексе.

К психологу обратилась Дарья, мать 12-летней Лизы, с жалобами на плохую успеваемость дочери в школе. В ходе беседы специалист узнал о ситуации в семье и школе. Он наблюдал за поведением ребёнка во время разговора, провёл тесты на внимание и память, а также использовал проективные методики для оценки эмоционального состояния. Дополнительно была проведена беседа с учителями Лизы. Только после сбора всей информации психолог смог сделать выводы о причинах проблемы и разработать план помощи.

Каждый метод — не просто способ собрать информацию, а инструмент, помогающий лучше понять человека и его проблему. Специалисты по ментальному здоровью используют их не для того, чтобы «поставить диагноз», а чтобы найти самый подходящий способ помочь клиенту справиться с его трудностями. Больше узнать об этом направление психотерапии можно на курсе НАДПО «Клиническая психология (2064 ч.)», после которого вы получите специальность «Клинический психолог. Кризисный психолог». Развивайтесь вместе с нашей академий — а наша команда поможем в этом!

Спасибо, Ваша заявка принята!

Мы свяжемся с Вами в ближайшее

время!

Ваша заявка принята, мы свяжемся с Вами в ближайшее время!